横山大観

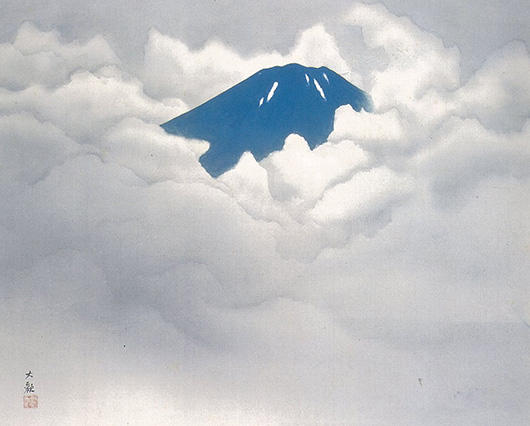

《夏之霊峰》

1941(昭和16)年頃 絹本着色 53.5×65.8cm

水戸に生まれる。1889(明治22)年、東京美術学校(現、東京藝術大学)の第1期生として入学し、岡倉天心、橋本雅邦らの指導を受けた。1898(明治31)年に天心とともに在野の美術団体、日本美術院を創設、伝統的な日本画の輪郭線を廃した“朦朧体”を創作した。近代日本画の改革運動を推進し、芸術のみならず社会的にも大きな影響を与えた。

本作品は、富士の四季の姿を描いた連作のうちの一枚である。雲間からのぞく富士の山頂は鮮やかな青色で表され、わずかに雪が残っている。雲の描写は写実的で、複雑に姿を変える一瞬が捉えられている。大観は「富士は雲煙に包まれた姿が一番いゝ」と語り、しばしば夏の富士を本図のように雲上に見える群青色の山容で表現した。富士は大観が愛した画題のひとつで、富士を描くということは己を描くことだと語るとともに、富士を日本の象徴として描いた。生涯に約1500点もの富士山作品を遺したといわれる。