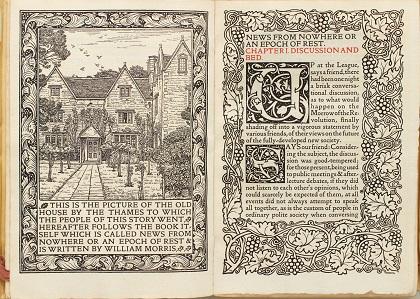

アーツ・アンド・クラフツとデザイン

ウィリアム・モリスからフランク・ロイド・ライトまで

アーツ・アンド・クラフツは、19世紀にイギリスで活躍したデザイナー、詩人、社会運動家であるウィリアム・モリス(1834~96)が提唱したデザイン運動です。産業革命によって生まれた機械化による粗悪な量産品や、職人の手仕事を軽視する商業主義を批判し、上質なものづくりや天然素材の価値を見直すことで、日常に根ざした多彩な美術工芸品を生み出しました。

モリスが提唱したアーツ・アンド・クラフツの精神は同時代の若いデザイナーや建築家たちの共感を呼び、イギリス以外のヨーロッパの国々やアメリカ、さらには日本にまで広がりました。日常生活と芸術を結びつけたアーツ・アンド・クラフツの実践は、現代のデザイン思想にまで引き継がれています。

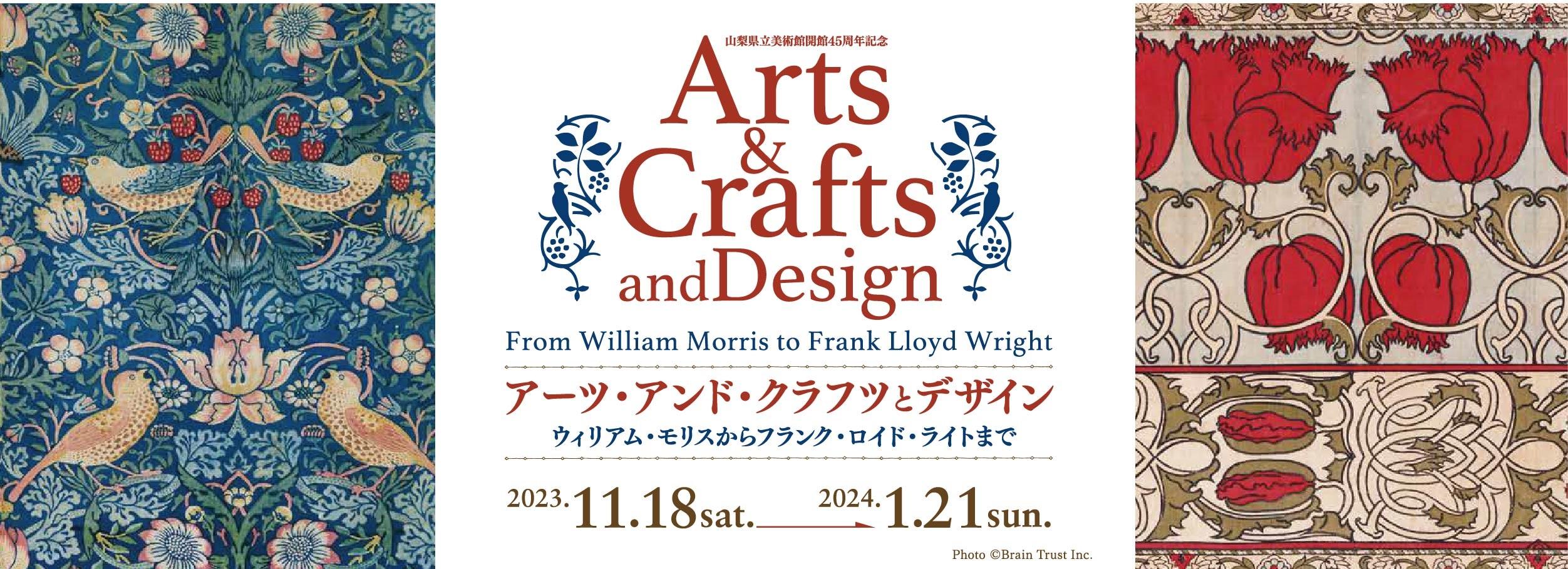

本展では、モリスの代表作として名高い《いちご泥棒》をはじめ、家具、金属製品、ガラス製品、宝飾品、書物といった160点に及ぶ作品を通じて、モダン・デザインの源流となったアーツ・アンド・クラフツ運動の魅力と広がりをご紹介します。

- 名称

- アーツ・アンド・クラフツとデザイン

ウィリアム・モリスからフランク・ロイド・ライトまで

- 会期

- 2023年11月18日(土)~2024年1月21日(日)

- 開館時間

- 9:00~17:00(最終入場16:30まで)

- 会場

- 特別展示室

- 休館日

- 月曜日(11月20日 県民の日、1月8日は開館)、11月21日(火)、1月9日(火)

年末年始の休館は12月25日(月)~1月1日(月) ※1月2日(火)より開館

- 観覧料

- 一般 1,000円(840円) 大学生 500円(420円)

※11月20日(月)の県民の日は、どなたでも観覧無料です。

※( )内は20名以上の団体料金、県内宿泊者割引料金

※高校生以下の児童・生徒は無料(高校生は生徒手帳持参)

※県内65歳以上の方は無料(健康保険証等持参)

※障害者手帳をご持参の方、およびその介護をされる方は無料

- 主催

後援・協力 - 【主催】山梨県立美術館、テレビ山梨

【後援】ブリティッシュ・カウンシル、NHK甲府放送局、山梨日日新聞社・山梨放送、テレビ朝日甲府支局、朝日新聞甲府総局、毎日新聞甲府支局、読売新聞甲府支局、産経新聞甲府支局、共同通信社甲府支局、時事通信社甲府支局、山梨新報社、日本ネットワークサービス、エフエム富士、エフエム甲府

【協力】山梨交通

【企画協力】ブレーントラスト

展示予定作品

第1章 モリス・マーシャル・フォークナー商会とモリス商会

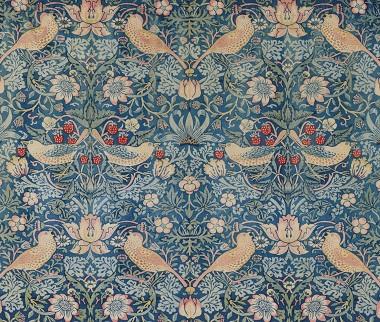

ウィリアム・モリスは、自邸であるレッド・ハウスの室内外の装飾を、画家のエドワード・バーン=ジョーンズら友人たちと共同でおこなったことをきっかけとして、1861年にモリス・マーシャル・フォークナー商会を開設しました。この商会はステンドグラス、家具、壁紙、宝飾といった生活に必要なものを手作りで制作しました。商会はのちにモリス単独の商会に改組されます。本章では、《格子垣》や《いちご泥棒》などモリスのデザインの原点とも言える壁紙やテキスタイルを中心に、家具や書物などもあわせて展示します。

ウィリアム・モリス 《いちご泥棒》 1883年

木版、色刷り、インディゴ抜染、木綿

モリス商会

ウィリアム・モリス 《格子垣》 1864年

木版、色刷り、紙

モリス・マーシャル・フォークナー商会

ジョージ・ワシントン・ジャック

《サーヴィル肘掛け椅子》 1890年頃

マホガニー、布:ジャガード手織り、

ウール(斜文トレイル) モリス商会

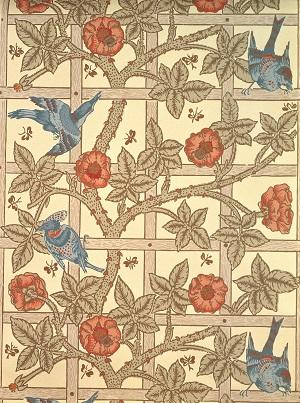

ウィリアム・モリス『ユートピア便り』

1892年 ケルムスコット・プレス

第2章 アーツ・アンド・クラフツ展覧会協会

1887年、造形芸術家や建築家たちが集まり「アーツ・アンド・クラフツ展覧会協会」が創設されました。同協会は定期的に「アーツ・アンド・クラフツ展覧会」を開催し、絵画、彫刻、金工、木工、染色など多様な造形芸術を発表しました。1891年からはウィリアム・モリスが同協会の会長を務め、展覧会の質の向上に努めています。

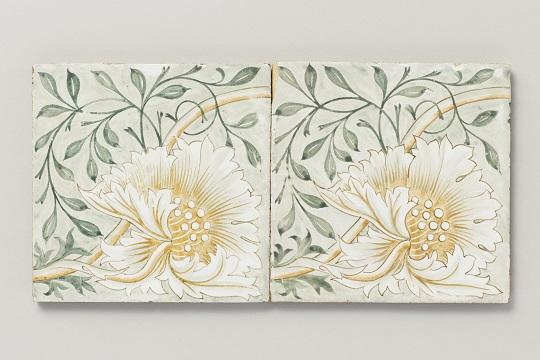

本章では、モリスがデザインしたタイルの他、照明器具などを手がけて成功したベンソン、中流家庭の住宅設計や内装デザインを手がけたヴォイジーなど、アーツ・アンド・クラフツ展覧会協会に関わった作家たちによる作品を紹介します。

ウィリアム・アーサー・スミス・ベンソン

《卓上ランプ》1900年頃 銅、真鍮、絹

W・A・S・ベンソン社

ウィリアム・モリス《ポピー》

1870年代 タイル・パネル

モリス商会

第3章 英国におけるアーツ・アンド・クラフツの展開

1896年にウィリアム・モリスが亡くなった後もアーツ・アンド・クラフツ展覧会は継続され、その精神はデザイン運動として広くイギリスの作家たちに受け継がれていきます。本章では、モリス商会と同じくテキスタイルや家具などを扱い、現在はロンドンの老舗百貨店として知られるリバティ商会による宝飾品やテキスタイルをはじめ、食器や銀器などを展示し、イギリスにおけるアーツ・アンド・クラフツ運動の展開を紹介します。

ジェームズ・クロマー・ワット

《ホワイトメタルのエナメル・ペンダント》

ホワイトメタル、エナメル

1920年頃 リバティ商会

アーチボールド・ノックス

《ピューターとエナメルの3点組ティーセット》

ピューター、エナメル 1900年頃 リバティ商会

第4章 アメリカでのアーツ・アンド・クラフツ

アメリカでは、モリスの没後、ボストン、シカゴ、ニューヨーク、デトロイトなど各地にアーツ・アンド・クラフツ協会が開設され、またアーツ・アンド・クラフツの精神や技術を教える芸術学校も各地に開校しました。シカゴ・アーツ・アンド・クラフツ協会の創設メンバーである建築家フランク・ロイド・ライトは、モリスが提唱したような手工芸に限らない機械生産の重要性を説き、その後のアーツ・アンド・クラフツの展開に新しい境地を拓きます。また、現在でも人気の高い宝飾品店ティファニー社の創業者の息子が創設したティファニー・スタジオはガラス製品で人気を博しました。本章ではこうしたアメリカにおけるアーツ・アンド・クラフツの展開を紹介します。

《パインニードル模様のスタンプボックス》

金メッキ・ブロンズ、ガラス

ティファニー・スタジオ

《三輪のリリィの金色ランプ》 1901~25年

金メッキ・ブロンズ、オパール色の光沢ガラス

ティファニー・スタジオ

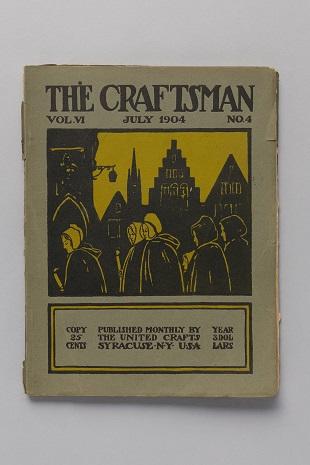

グスタフ・スティックリー

『ザ・クラフツマン誌』vol.6 1904年7月号

ミュージアムショップ

※会期中に売り切れや入荷待ちとなる場合がございます。ご了承ください。